L'actualité de l'archéologie du Cantal et de l'histoire locale

Des Hommes sur le volcan : 100 000 ans d’histoire dans le Cantal.

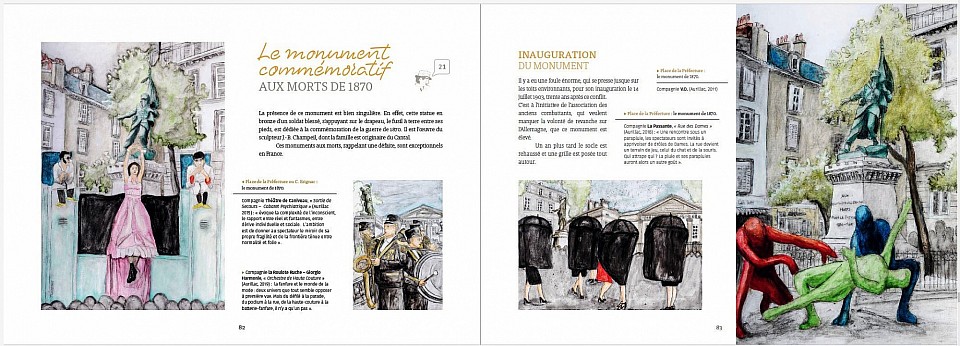

Des Hommes sur le volcan

100 000 ans d’Histoire dans le Cantal

Du 23 juin 2024 au 4 mai 2025, au Musée d’art et

d’archéologie d'Aurillac

Au travers des découvertes de érudits des siècles passés ainsi que des chercheurs actuels, l’exposition propose de traverser 1000 siècles d’histoire : de l’installation des premiers hommes au Paléolithique, leur sédentarisation progressive au Néolithique, la mise en place de sociétés complexes et hiérarchisées aux âges des métaux, l’introduction d’un mode de vie à la romaine, la réoccupation des sites de hauteur au Moyen Âge, l’organisation des terroirs en village et l’apparition des premiers châteaux, enfin le développement des montagnes aux époques médiévales et moderne.

Le Cantal offre une histoire riche qui se développe sur le temps long.

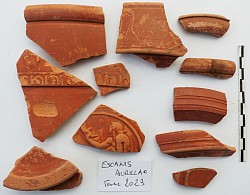

Importantes découvertes archéologiques à Escanis, commune d’Aurillac

À la demande de la SEBA 15, l’INRAP a effectué un diagnostic archéologique dans une parcelle de terrain à Escanis, début février 2023, en préalable à la création d'un lotissement sur 5 ha.

Ces sondages archéologiques se sont révélés positifs et ont mis au jour :

- un site préhistorique de plein-air, qui a livré plusieurs bifaces et nucléus, dont l’occupation serait attribuable au Moustérien et au Magdalénien

- une fosse dépôt du Néolithique avec la présence de céramique,

- un petit bâtiment de l’époque gallo-romaine dont les vestiges de parement de construction, un dallage, des tégulae, et de nombreux fragments de céramique notamment de la sigillée.

La découverte du campement préhistorique est exceptionnelle et unique pour le bassin d’Aurillac. Une fouille archéologique serait du plus grand intérêt car elle permettrait de connaître la dynamique de l’occupation préhistorique du bassin aurillacois, étude qui n’a jamais été réalisée. Et pourtant on savait que cette zone du Cantal avait fourni des indices de présence humaine à cette époque de la préhistoire : nombreux bifaces et nucleus ramassés dans le bassin d’Aurillac au hasard des labours et en dehors de toute stratigraphie depuis le 19e siècle sans qu’il n’ait jamais été possible de connaitre leur contexte archéologique faute de fouilles dignes de ce nom. Ils sont exposés au musée d’art et d’archéologie d’Aurillac. Le voile pourrait se lever enfin grâce à la découverte du gisement d’Escanis, si l’aménageur du site accepte de faire des fouilles préventives.

Ces fouilles archéologiques seraient d'autant plus importantes que le musée d'Aurillac est coorganisateur de l'exposition "archéologie du Cantal" en 2024.

Espérons que, pour une fois, le maire d’Aurillac fasse preuve d’opportunité et du bon sens que l’on peut attendre d’un élu, et autorisera des fouilles archéologiques sur le site d’Escanis.

Un nouveau souterrain médiéval de découvert

Le souterrain se compose d’un boyau d’accès, fort probablement l’entrée d’origine, formant un arc de cercle, qui débouche sur un grande galerie rectiligne se dirigeant vers un talus. Le souterrain est taillé dans la brèche volcanique très hétérogène avec de nombreux nodules de basalte en inclusion

Le boyau d’accès se développe sur une distance de 7 m en décrivant un arc de cercle pour rejoindre une grande galerie. Ses dimensions sont de 0,80 à 0,95 m de largeur et de 1,20 à 1,30 de hauteur.

Le boyau rejoint la galerie par la paroi ouest de cette dernière et ménage ainsi un espace ou renfoncement en cul de four en amont de cette galerie. Une margelle permet à une personne de s’assoir.

La grande galerie est rectiligne de 12 m de long, sa section est quasiment circulaire et en légère pente vers le sud. La largeur moyenne est de 1,35 m pour une hauteur de 1,35 à 1,40 m. Elle est taillée dans la brèche volcanique, les blocs de basaltes pris dans les brèches sont en saillie dans les parois. En raison de leur dureté, ils ne sont pas taillés et ont été laissés en place par les terrassiers, à l’exemple de celui important à la base de la paroi est. Des amas de pierres, côté ouest de la galerie, ont une origine incertaine : nettoyage du boyau d’accès, délitement de la voûte et des parois, ou travaux de creusement et déblaiement du souterrain non achevés

La galerie est obstruée par un important effondrement de la voûte, l’éboulis est composé de terre et de pierres. Cette galerie du souterrain devait déboucher par un drain ou directement dans le talus, comme pourrait le suggérer les pierres du mur de soutènement de la terrasse, montées et agencées en arc en plein-cintre.

Fouilles archéologiques sur le site protohistorique de Charmensac (2022).

Après une première année probatoire en 2021 qui avait permis de fouiller les niveaux historiques (IVème -VIème S.) sur la zone de fouille de 150 m², l’année 2022 a été mise à profit pour fouiller entièrement les niveaux d’occupation du IIIème S. av J.-C..

Leur fouille a révélé la présence d’un grand bâtiment de 3x4 mètres dont la longueur était parallèle à l’axe interne du rempart. Le sol interne était aménagé et prenait la forme d’un radier constitué de blocs de basalte et dont la fouille a livré un abondant mobilier céramique. Ce bâtiment est délimité, par un puissant solin constitué de blocs de basalte et complété par un auvent de protection. Dans le prolongement de cette entrée, une sole de foyer constituée d’une imposante dalle de basalte associée à quatre petits calages de poteaux marquent la présence d’un foyer externe.

Un bel assemblage d’objets en fer vient compléter le lot céramique. Il est composé de nombreux clous, de trois fibules, d’un talon de lance, d’un fragment d’orle de bouclier et d’un renfort de mors. Ce dernier objet ne connaît que peu d’équivalents en Gaule pour cette séquence chronologique qui recoupe La Tène B2 et C. L’ensemble de ce mobilier métallique est actuellement en cours de stabilisation et dégagement préalable à l’étude au CREAM à Vienne (38).

Dans la partie la plus occidentale de la zone de fouille les niveaux du Vème S. av J.-C. Ont été documentés, un sol archéologique a été mis en évidence. Il est caractérisé par la présence de plusieurs centaines de tessons posés à plat associés à un support de sole en basalte et à un calage de poteau. Ce sol est en connexion avec le rempart vitrifié sur lequel repose le rempart palissadé du IIIème S. av J.-C..

Des prélèvements ont été effectués sur le premier cité et permettront de caractériser plus avant les modalités de mise en place de cette vitrification. Sur le même sol, une serpe à émonder à douille en fer a été mise au jour. Une défense de sanglier complète vient compléter un petit assemblage de faune mis au jour en association avec ce niveau d’occupation.

L’ensemble des niveaux d’occupation (III et Vème S. av J.-C. Ont fait l’objet de prélèvements en vue d’analyses paléobotaniques et notamment carpologique.

Découverte d'un souterrain médiéval à Saint-Julien de Toursac (2022).

Photo. 1 : Salle et cône d’éboulis sous la voûte effondrée vue en direction du nord (cliché : J.-P. Usse – 2022).

Lors de la moisson d’un champ, en juillet 2022, le passage d’engins agricoles a provoqué un effondrement du terrain, ménageant une ouverture de 1,10 m sur 0,65 m sur ce que nous avons interprété comme une salle d’un souterrain médiéval. Au sol de cette salle, nous avons constaté la présence d’un cône d’éboulis résultant de l’effondrement de la voûte (cliché n°1).

La cavité est creusée à faible profondeur sous la surface du sol (0,80 à 0,90 m) dans un granite très altéré ce qui rend difficile la restitution de son plan comme de son profil d’origine. La partie nord, est très dégradée par des effondrements anciens de la voûte et des parois, au point qu’ils occultent les trois-quarts de l’espace et empêchent de comprendre le prolongement. À l’est, un amas de pierres semble avoir été déposé pour boucher intentionnellement une sorte de boyau d’accès ( cliché n°4).

Au sud, de l’autre côté de l’accès fortuit, se dessine le fond de la cavité, bien conservée : une sorte de salle qui devait mesurer au moins 4 m de long, 1,70 m de large et de 1,40 m de haut en moyenne (cliché n°2).

Un conduit vertical presque au contact de la paroi sud-ouest, en perfore la voûte, obstrué par une pierre au bout de quelques dizaines de centimètres (cliché n°3). Les parois bien conservées (exceptée la voûte anciennement effondrée) sont piquetées de nombreuses traces de surfaçage réalisées avec une pointerolle.

Photo. 2 : Salle et éboulis vue en direction du sud avec traces de surfaçage (cliché : J.-P. Usse – 2022).

Photo. 3 : Conduit vertical à la base de la voute de la salle, côté sud-ouest (cliché : A. Rassinot – 2022).