L'actualité de l'archéologie du Cantal et de l'histoire locale

Recherche des anciennes aurières de la Châtaigneraie (Sud Aurillac, Cantal)

En 2019 un relevé LiDAR a été réalisé, il permettra de faire l’étude topographique globale du secteur d’étude et d’identifier des vestiges éventuels alentours se trouvant aujourd’hui sous le couvert forestier. La découverte de ces éventuels vestiges d’occupation pourrait nous en apprendre plus sur le contexte archéologique environnant des exploitations minières.

Découverte fortuite de vestiges archéologiques à Giou-de-Mamou

Ces derniers se composent d’une dalle rouge et d’un muret de pierres sèches. La dalle de béton de 2 m de long et sur 0, 80 m de large, dont l’épaisseur moyenne est de 0,15 m se compose de fragments de brique (argile cuite) en majorité et de gravier anguleux, l’ensemble étant lié à la chaux (fig. 4 et 4 bis). La dalle repose sur un lit de cailloux.

Le muret, est situé du côté nord de la dalle. Il se compose de trois niveaux de parement de pierres d’une hauteur totale de 0,30 m. Le muret se poursuit de part et d’autre sous les bernes dans les deux directions nord- est et sud-ouest.

La faible surface de la fenêtre disponible n’a pas permis de faire les observations nécessaires pour déterminer les fonctions exactes de ces vestiges. Ces derniers pourraient être interprétés comme étant un bassin de rétention de l’eau, composé d’une dalle bordée d’un muret. Sa position au fond de la vallée à proximité du ruisseau ainsi que les deux sources, au niveau de cette structure, plaident dans ce sens.

Sa période de construction reste très incertaine, la qualité du mortier et sa composition à base de fragment de brique (argile cuite) pourraient évoquer la maçonnerie d’un ouvrage antique.

Valorisation - sauvegarde

Fouille des coffres mégalithiques du lac de barrage de Saint-Etienne-Cantalès

Le site est localisé en bordure gauche de la vallée de la Cère, sur un versant partiellement ennoyé par la retenue d’eau du barrage de Saint-Etienne-Cantalès. C’est à la faveur d’une prospection en 1992 par la SARA sur les rives du lac artificiel qu’a été observé la présence d’un coffre mégalithique dont les montants en granite dépassaient du sol. Ce coffre étant menacé par des travaux, il a été décidé de le fouiller en novembre 2018. Le décapage préliminaire a permis de mettre en évidence un second coffre, similaire au premier. Les deux structures ont été fouillées en totalité. Malheureusement, la nature acide du sol n’ayant pas permis la conservation des restes organiques (en dehors de charbons de bois) aucune information n’a donc pu être collectée concernant le nombre et la disposition des individus déposés dans les deux structures. En revanche, un mobilier funéraire a été découvert dans le premier coffre, qui s’ajoute aux éléments trouvés lors du sondage initial. Il se compose de deux haches polies en fibrolite, de quatre lames en silex, de deux armatures tranchantes de flèche et d’un éclat de silex.

Les charbons de bois recueillis devraient permettre de dater précisément le site sépulcral, qui a vraisemblablement été aménagé au cours du Néolithique moyen. Ces coffres ou cistes en pierre, destinés à des sépultures individuelles, constituent l’amorce d’une phase de monumentalisme funéraire qui débouche ensuite, au Néolithique final, sur les dolmens véritables, comme ceux connus sur la commune voisine de Nieudan.

Tour médiévale de Marzes (Saint-Cernin)

À l’initiative de l’association Doire-Patrimoine, deux journées en juillet et août 2018 ont été consacrées au déblaiement du premier étage de la tour. Ces travaux se sont déroulés sous la surveillance archéologique de membres de la SARA (société archéologique de la région d’Aurillac), à la demande du SRA (service régional de l’archéologie) AuRA (Auvergne-Rhône-Alpes).

Sous environ 50 cm de comblement, composé de gravier, mortier (avec morceaux de calcaire blanc), terre, pierres de faibles dimensions (pierres de blocage interne aux murs de la tour) et quelques parements provenant du sommet de la tour, une dalle en béton a été dégagée. Sa réalisation n’a pas pu être datée pour l'instant, mais elle aurait pu être coulée au début du XXe siècle. Des fragments de verre fin, dont un de forme cylindrique irisé, de la céramique vernissée (vert interne, marron extérieur), une tôle en fer très rouillée (nature indéterminée, 0,50 sur 0,50 m environ) et un outil en fer composé d'une lame et d'une soie ont été découverts dans les remblais.

Découverte des vestiges d'une agglomération antique près de Saint-Flour (Cantal)

Dans le cadre du projet routier de contournement de Saint-Flour, l’INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives), qui vient de mener les fouilles préventives, a mis au jour des vestiges archéologiques correspondants à une zone d’activité d’une agglomération antique.

Ces recherches ont révélé la présence de plusieurs puits, étayés par des planches ainsi que des fours de potiers. Le site était desservi par une voie pavée (voir article du journal la Montagne du 17 juillet 2018 : https://www.lamontagne.fr/saint-flour/travaux-urbanisme/cantal/2018/07/17/des-fouilles-ont-mis-au-grand-jour-l-existence-d-une-agglomeration-gauloise-a-saint-flour-il-y-a-2-000-ans_12925441.html)

Sortie de l'association "Les amis de la tour de Marzes" :

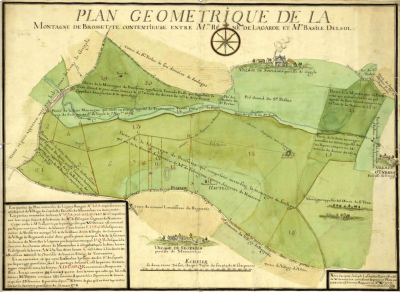

À sa rareté s’ajoute la qualité technique du plan de Broussette : il est quasiment superposable à la vue satellite actuelle de cette montagne ; c’est dire la grande qualité du travail cartographique effectué par son auteur, Jacques-Joseph Lasmoles. C’est du même coup constater la permanence, au moins apparente, de ce terroir, à la fois dans sa délimitation « cadastrale » et dans sa vocation agricole. La production fromagère, activité traditionnelle de la montagne de Broussette, devait d’ailleurs y perdurer jusqu’en 1982 environ, soit un peu plus de 200 ans après la réalisation du plan qui nous occupe.

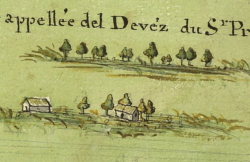

L’intérêt supplémentaire de celui-ci est d’avoir ajouté à la représentation planimétrique celle, en vue cavalière, de hameaux voisins. Or une telle représentation de bâtiments sur des plans terriers, si elle est connue ailleurs, reste assez rare[2]. Pour la Haute-Auvergne, on ne pouvait citer récemment comme exemple publié[3] que les dessins figurant sur le « plan géométrique des montagnes de Banes Haut » (commune de Saint-Clément). Encore ne s’agit-il là que de la représentation - d’ailleurs « à plat » - de manoirs et non de maisons rurales. Toutesfois, comme on va le voir dans ce numéro de la RHA, de nouvelles représentations viennent d’être révélées[4].

Le plan de Broussette, lui, nous fait voir quelques-unes de ces maisons. Grâce à son auteur, nous pouvons entrevoir ce qu’était vers 1779 ce terroir, certes peu étendu mais qui, de par sa composition, est bien caractéristique de la Haute-Auvergne."

[1] Brunel (Ghislain), Guyotjeannin (Olivier) et Moriceau (Jean-Marc), Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècles, Actes du colloque de Paris (23-25 sept. 1998). Ecole nationale des Chartes.Brunel (Ghislain), Guyotjeannin (Olivier) et Moriceau (Jean-Marc), Terriers et plans-terriers du xiiie au xviiie siècles, Actes du colloque de Paris (23-25 sept. 1998), Bibliothèque Histoire Rurale n°5, Rennes,2002, 466 p.- Dumasy (Juliette), « Entre carte, image et pièce juridique : la vue figurée de la baronnie de Séverac-le-Château (1504) », Revue Historique 3/2009 (n°651), p. 621-644

[2] Archives départementales du Tarn, http://archivescartesetplans.tarn.fr/ : cf. diaporama, notamment le plan et vues figurées d’un tertre et fossé litigieux à Castres, 1777 - Archives départementales de l’Aisne, http://archivescartesetplans.tarn.fr/: cf. le registre terrier de la commune de Boncourt, vers 1759, document du mois de février 2015.

[3] Inventaire topographique du canton de Vic-sur-Cère, Paris, Imprimerie nationale, 1984, 437 p., figures p. 290-291

[4] Cf. articles d’Hervé Ginalhac et rené Monboisse.

[5] Bruel (Marie-Elisabeth), « L’apport des archives à l’étude du patrimoine rural : l’exemple des communes d’Autry-Issards et de Saint-Menoux (canton de Souvigny, Allier) ». In Situ, Revue des patrimoines (https://insitu.revues.org/), 2005

Journée nationale de l’archéologie dans le Cantal (16 juin 2018)

Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Flour a organisé une visite guidée par Frédéric Surmely (conservateur au SARA) des fouilles des vestiges médiévaux du hameau de Rissergues, commune de Malbo.

Le site archéologique de Rissergues (classé monument historique) a été fouillé sous la direction de Frédéric Surmely en 2010 et 2011, en partie. Le site a été aménagé afin de recevoir le public. Un cheminement permet de découvrir des vestiges de bâtiments en pierres sèches. Des panneaux d’information présentent les résultats de ces recherches. Dans le bourg de Malbo, une salle d’exposition (le grenier de Lili) est consacrée à l’ensemble des recherches archéologiques réalisées entre 2000 et 2011, sur le secteur du sud du Plomb du Cantal. La présentation permet de découvrir l’histoire de ces montagnes de la préhistoire à nos jours.

Plus d’infos : http://www.risserguesarcheologie.sitew.fr/#Presentation_du_site_.A