L'actualité de l'archéologie du Cantal et de l'histoire locale

Pour en savoir plus, nous vous recommandons la lecture du livre :

Éditions Terre Ancienne – 3 rue Grégoire de Tours 63000 Clermont-Ferrand, 2015, 74 p., nb ill. couleurs, 10 € (Avec le soutien de la FAAC)

« Ce qu’il y a de plus difficile à connaître, c’est le futur »…

C’est sur ce petit « clin d’œil » que s’ouvre le livre de Frédéric Surmely, consacré aux recherches archéologiques menées sur la planèze sud du Plomb du Cantal, de 2000 à 2011.

Avant ces investigations, la zone était considérée comme inhospitalière et peu fréquentée dans le passé, du fait de l’altitude, du climat rude, du froid, du vent violent. On voyait plutôt nos ancêtres nichés dans au cœur des profondes vallées, et les plateaux réservés aux vaches. L’équipe de chercheurs a renversé ces idées préconçues. Ils ont choisi un large secteur de montagne, près de 70 km², sur les communes de Saint-Clément, Pailherols, Lacapelle-Barrès, Malbo, Cézens et Brezons. Pendant des années, les archéologues ont sillonné les plateaux, marchant, la tête baissée, à la recherche des indices de présence humaine : éclats de silex taillés, fragments de poterie, ruines de construction, tertre artificiel. Tout a été localisé, repéré, enregistré. Puis les mêmes chercheurs ont ouvert des sondages dans les sites jugés les plus prometteurs ou représentatifs. Des centaines d’heures de travail d’équipe à fouiller les montagnes, sous le soleil, la pluie… et parfois la neige. Le bilan est extraordinaire et il est exposé dans le livre. Ce sont plus de 800 sites archéologiques de toutes époques, qui ont été découverts et parfois fouillés, allant de la Préhistoire au XVIIIe siècle. Presque 10 000 ans d’histoire exhumés et analysés. Dans le même temps, l’équipe pluridisciplinaire de recherche, animée par Frédéric Surmely, Yannick Miras et Violaine Nicolas, a étudié les archives, déniché des documents et des plans anciens, fait des survols aériens et même interrogé des habitants des alentours, pour récupérer toutes les informations possibles et les croiser. Des prélèvements ont été faits dans les tourbières pour retrouver les pollens et reconstituer l’histoire de la végétation et de l’impact de l’homme sur le milieu naturel. D’autres spécialistes ont analysé les graines et les charbons de bois.

L’abondance des sites archéologiques n’a pas été la seule surprise pour les archéologues. Il y en a eu beaucoup d’autres, qui ont eu une portée régionale, voire nationale. La découverte de plusieurs sites datant du tout début de l’agriculture en France, ce qui peut paraître insolite dans ce secteur de montagne. À l’inverse la mise en évidence que les supposés « tumulus » funéraires n’étaient que de simples tas de pierres, lors de l’épierrage des terrains. Les archéologues ont aussi laminé la vieille idée de la montagne, « milieu immuable, terre d’inertie, où rien ne change ». Les montagnes ont évolué vite, en liaison avec les secteurs environnants. Vers la fin du XIIIe siècle, elles ont été le cadre d’un véritable bouleversement, avec le passage d’une économie agro-pastorale traditionnelle au système saisonnier et spéculatif de l’estive bovine. Les fermes et hameaux qui étaient établis jusqu’à 1280 m d’altitude, à côtés des champs de seigle, ont été abandonnés et ont fait place aux premiers burons. Une vraie révolution dans les activités et les paysages, qui est aussi le sujet de la thèse de Violaine Nicolas. Les travaux archéologiques ont permis de reconstituer l’évolution des structures pastorales, depuis les premières « cabanes » faites de bois et de terre, jusqu’aux burons voûtés dont les ruines se dressent encore dans les montagnes.

De nombreux articles, conférences et une exposition (au musée d’Aurillac en 2013) ont été consacrées au bilan de ces passionnantes recherches archéologiques et historiques.

Le livre est destiné aux non-spécialistes. Il est complet, clair et très bien illustré, avec un prix de vente très raisonnable.

Chateau de Naucaze (à gauche le corps de logis flanqué de tours rondes, à droite les vestiges de la tour à base caréee englobée dans la construction du 17è siècle)

Redécouverte du château de Naucaze, commune de Saint-Julien-de-Toursac.

C'est une corps de logis vraisemblablement datable de la fin du Moyen Âge, flanqué de 4 tours,probablement du XVe siècle (sous toutes réserves. La prudence voudrait qu'il soit fait des analyses de mortier avec fragments de charbon de bois pour l'étude au C14.). Elles présentent des canonnières à la base de 3 d'entre elles. Plus au sud, depuis les travaux magnifiques de restauration de l'ensemble du site, on découvre une tour à base carrée, d'environ 7 mètres de côté, qui correspond bien à ce que l'on a longtemps appelé les tours romanes mais sur lesquelles nous n'avons aucune certitude. L'accès se fait à partir du premier étage et on voit bien dans la voûte de la première salle qui donne sur le plancher de celle du premier étage une ouverture qui servait à accéder à la "réservée" (et non aux oubliettes) en cas de siège. On accédait à la tour par un porte à peu près à 7 mètres de hauteur à l'aide d'une échelle qui était enlevée en cas de siège. D'autres exemples proches sont bien connus comme le château Saint-Etienne à Aurillac, la tour de Belbex, la tour de Naucelle, la tour des Falhiès etc.Côté logis avec tourelles rondes d'angle et de façade, on observe des canonnières, qui , si elles sont d'origine permettent de dater la construction du bas Moyen Âge.On peut supposer que la richesse de la famille de Naucaze leur a permis d'améliorer l'aspect du château en élaborant un bâti du 17e siècle, bien daté par les des clefs de voûte du 17è siècle, à moins que l'inscription de la datation ait été gravée plus tard, ce qui parait peut probable. L'architecture classique est extrêmement soignée, et permet la jonction des bâtiments médiévaux avec même un alignement de façade côté est. Les voûtes néoclassique ont permis l'aménagement d'un passage, peut-être des charrois, carrosses et chevaux.Ce qui nous amènent à l'architecture interne des écuries du 17è siècle, dont la voûte à large portée (près de 10 mètre) est remarquablement élaborée, et tout à fait comparable à celle de les écuries de Chantilly, tant dans son appareillage soigné que dans la jonction des fenêtre à la voute, des coupes "tulipé" et la liaison entre la grange et les écurie qui permettaient le passage du grain et du foin?. Il semblerait que 80 chevaux aient pu être contenus, ce qui ne parait pas impossible. Ceci fait de cet ensemble architectural une pure merveille digne d'une grande famille de notable d'une richesse assurée. Un arrondi annexe aux écuries distinguable dans la maison du fermier pourrait évoquer non pas un tour mais une sorte de carrière ou de manège pour exercer les chevaux. À voir...Actuellement le site appartient à la communauté de communes de la châtaigneraie cantalienne.

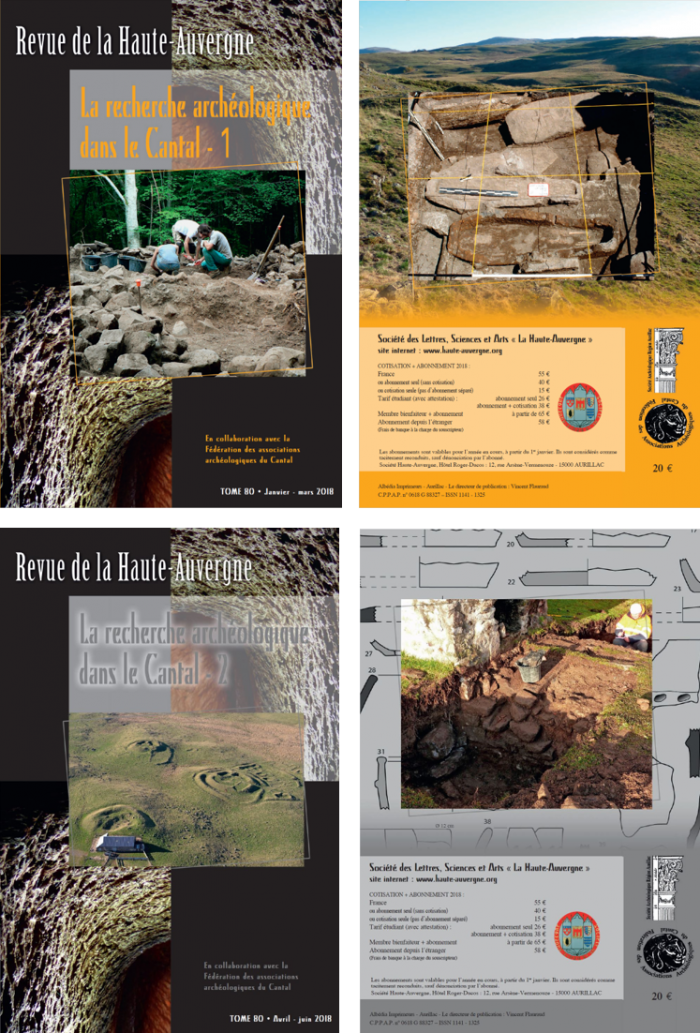

"LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE DANS LE CANTAL"

dans la RHA n°1 et 2, 2018

Présentation par Frédéric Letterlé, conservateur du SRA d’AURA

Elle a été publiée sur deux trimestres par la RHA à l'initiative de la SARA sous la direction de Jean-Philippe Usse en concertation avec les deux responsables du SRA D'AURA : Frédéric Surmely pour la partie occidentale du Cantal et Fabien Delrieu pour la partie orientale.

(Élise Nectoux est en charge de la ville d'Aurillac).

La FAAC (Fédération des associations archéologiques du Cantal s'est impliquée dans la parution de ces deux tomes en en finançant une partie), la SARA a quant à elle participé à l’élaboration de la maquette. Les nombreuses planches de cartes et dessins de céramiques ont toutes été éditées ce qui a permis aux jeunes chercheurs doctorants (ou déjà docteurs) de publier in extenso le résultat de leurs travaux en couleurs devenus ainsi accessibles aux réseaux d'archéologues pour lesquels ce sera une mine où puiser des informations comparatives pour faire avancer leurs propres recherches dans d'autres régions.

Si vous le souhaitez, des conférences peuvent être organisées sur les sujets abordés dans les deux tomes.Faites-nous le savoir dans la rubrique "Écrivez-nous".

Dossier 1 : La recherche archéologique dans le Cantal-1

– Découverte d’un fragment de poignard en silex du Grand-Pressigny au col de Cabre (Mandailles) par -Frédéric Surmely, avec la collaboration de Jean-François Pasty et Stéfan Tzortzis.

Résumé : La découverte d’un fragment de poignard en silex, à quelques dizaines de mètres du col de Cabre, aux sources de la Jordanne, amène à s’interroger sur la circulation des biens et des personnes entre les versants occidental et oriental, à travers les cols du Cantal. Enfin la question du peuplement de plein air, toujours sous-représenté pour des raisons essentiellement liées à la taphonomie, reste récurrente. Les caractéristiques de cette lame de silex permettent d’identifier celle-ci comme un poignard pressignien (Grand-Pressigny - Indre-et-Loire) de la fin du Néolithique. La présence de cet objet, au cœur du massif du Cantal.

– Le peuplement du Nord-Est cantalien à l’époque romaine. Recherches anciennes et nouvelles opérations archéologiques par Maxime Calbris.

Résumé : Les campagnes de recherches archéologiques menées dans le cadre d’une thèse depuis 2015, ont permis d’améliorer nos connaissances sur le peuplement antique dans la moyenne montagne du Cézallier. Il s’agit, après un examen de la bibliographie concernant la zone d’étude, de présenter les résultats des prospections pédestres et géophysiques réalisées sur les sites des Veyrines à Landeyrat et de Mathonière à Allanche.

– Les aurières du district aurifère de Prunet (sud d’Aurillac, Cantal)par Élodie Hubert et Philippe Abraham.

Résumé : En France, dans les massifs montagneux, d’anciennes mines d’or en roche à ciel ouvert sont parfois visibles dans le paysage. Ces aurières consistent en fosses à profil en U/V et bordées de déblais miniers sur leurs bords supérieurs. Ces vestiges miniers anciens, bien étudiés et fouillés pour partie en Limousin sont datés de l’âge du Bronze à la fin du second âge du Fer. Ces données constituent le référentiel archéologique le plus complet du corpus sur la question. La découverte d’aurières, au sud-ouest du Cantal (district de Prunet), par des prospecteurs-géologues du BRGM, est venue alimenter ces recherches. Sur ce site, des premières prospections archéologiques furent menées en 2000 mais sans poursuite des investigations. Depuis 2016, l’étude archéologique minière de ces chantiers est reprise. À partir d’archives du BRGM et de missions de terrain, les données ont été mises à jour et fortement complétées. Un premier inventaire avec état des lieux pour ce district minier inédit a été réalisé. Désormais, des fouilles archéologiques sont nécessaires pour identifier la chronologie de ces sites.

- les sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge dans le Cantal par Jean-Philippe Usse et Annie Rassinot

Résumé : Ces dernières décennies les fouilles archéologiques ont mis au jour des nécropoles assez conséquentes dans le Cantal. C’était donc l’occasion de compléter l’étude publiée en 2000 dans le bulletin archéologique de la région d’Aurillac en délimitant la géographie des sites ayant livré des cuves, en précisant les périodes d’utilisation, la diffusion de ce mode d’inhumation sur le territoire cantalien, leur organisation au sein de l’espace funéraire, enfin en actualisant la trame possible d’une typo-chronologie des sarcophages cantaliens. L’étude a permis de montrer que c’était pendant une période qui comprend l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge que le mode d’inhumation pour les populations sans doute aisées était le sarcophage monolithe dont la roche provenait de carrières locales. Cette étude résume un travail d’inventaire de sarcophages réalisé pour le PCR Saint-Géraud qui complètera l’étude des sarcophages en pierre et monoxyles découverts dans l’enclos de la Sainte-Famille.

-Sauvegarder des souterrains médiévaux à Arnac et à Montvert (Cantal), par Jean-Philippe Usse et Annie Rassinot.

Résumé : Deux souterrains découverts en 1983 dans le Cantal ont fait l’objet d’une mise en valeur qu’ils doivent à l’initiative et au travail des collectivités locales. Cette démarche vise à mettre ce patrimoine à disposition des chercheurs qui peuvent en faire une étude approfondie grâce aux moyens technologiques plus récents adaptés à l’archéologie comme le scanner, au point réussir à mieux comprendre l’utilisation de ces souterrains. Mais l’idée est aussi de sensibiliser le public intéressé et soucieux de la sauvegarde de son patrimoine, même le plus modeste.

Dossier 2 : La recherche archéologique dans le Cantal-2

– Essai de géographie protohistorique en Haute-Auvergne : nouvelles données et approches par Florie-Anne Auxerre-Geron

Résumé : La Protohistoire en Haute-Auvergne a fait récemment l’objet d’une thèse de doctorat, soutenue à l’université de Toulouse Jean-Jaurès. La région a constitué une zone d’étude exceptionnelle, notamment parce que les hautes terres sont de réels conservatoires pour les aménagements de toutes époques, et en particulier les tertres et tumulus protohistoriques. Elle s’est ainsi présentée comme un véritable laboratoire où approches statistiques et spatiales ont pu être menées. Cet article présente les principaux apports de l’étude, mais aussi des opérations de terrain qui ont pu être menées. L’observation en particulier des sites de hauteur, naturellement fortifiés, mais aussi des nécropoles tumulaires, nous permet en effet aujourd’hui d’approcher la question de l’occupation de ces contextes topographiques particuliers, sur le long terme, ainsi que de l’interaction homme/milieu et des liens entre hautes terres et zones plus basses. Nous proposons ainsi un essai de géographie protohistorique qui amène discussions et nouvelles perspectives de recherche.

– Les occupations protohistoriques et tardo-antiques du Suc de Lermu à Charmensac : état des lieux et données nouvelles par Fabien Delrieu, Florie-Anne Auxerre-Géron, Sandra Chabert, et Cécile Moulin

Résumé : Mentionné par Pierre-François Fournier en 1954 et objet de campagnes de sondages dans les années 1960 en parallèle aux travaux de recherche d’Alphonse Vinatié, le suc de Lermu, petit plateau basaltique de la commune de Charmensac, a fait l’objet d’une campagne de sondages conduite par Fabien Delrieu en 2016. Confirmation a été faite de l’occupation du site au cours de plusieurs séquences chronologiques s’étalant pour l’heure du Bronze final IIIb à l’Antiquité tardive qui donne au suc de Lhermu une bonne place dans le corpus des sites de hauteur du Massif central bien inscrit dans les réseaux d’échanges entre le centre et le sud de la Gaule.

- Les potiers à l’époque moderne en Haute-Auvergne par Hervé Ginalhac

Résumé : L'artisanat potier de Haute-Auvergne à l'époque moderne est peu connu. Cinq extraits de documents (baux de location, prix-faits de four) donnent des informations sur cette activité au XVIIe siècle.

Des peintures médiévales sur les plafonds de maisons des 12-13è siècles à Aurillac ?

Voici les vestiges des plafonds d'une maison restaurée il y a peu rue du collège peints au bas Moyen Âge à Aurillac : qu'en est-il resté ????? Que sont devenues les peintures du plafond ? Une richesse exceptionnelle (à étudier) sur la vie quotidienne au Moyen Âge ??

Ce sont les rares maisons médiévales qui restent en France intactes.

Ailleurs ils ont su les préserver :

https://www.youtube.com/watch?v=a3dTX4mUXD4

Voici un extrait du reportage qui souligne les images spectaculaires, fait par le CNRS:

"En effet, ces images, sont pour le commanditaire [le propriétaire de la maison à l'époque médiévale] une mise en scène de soi dans son cadre de vie habituel, mais elles sont aussi données à voir à tous ceux qui pénètrent dans ces salles décorées, ancêtres des murs de facebook."

(la vidéo présente palais archiépiscopal de Narbonne, et le château des archevêques à Capestang et plusieurs demeures du beau village de Lagrasse).

La maison romane de l'ilot Baldeyrou à Aurillac

On peut y observer ces fenêtres géminées visibles sur une maison de la parcelle 216 à Aurillac par exemple.

Dommage, une première maison dite "romane " a déjà été détruite rue des frères alors quelle possédait des coussièges, des placards significatifs de la période du bas Moyen Âge etc. I

En préparation :

une étude sur "la céramique du Cantal, 40 ans de recherche", par Jean-Philippe Usse, Annie Rassinot et Jehanne Turpin.

Voir aussi l'onglet "étude céramique"

Image ci-contre

Une céramique du Cantal du bas Moyen Âge : panse de forme globulaire façonnée au colombin puis lissée, au dégraissant micacé, bord semi tourné. Pas de trace d'engobe, aucune décoration, pas de anse. La cuisson est réductrice.

Diamètre du col : 18cm.

Aucune trace de suie, fabrication locale découverte dans un site du bas Moyen Âge.

Jehanne Turpin, master II en archéologie, assure actuellement l'inventaire des collections de de tessons de céramiques découvertes lors de prospection et de chantiers de fouilles archéologiques pour les périodes médiévales dans le Cantal.

les Presses universitaires Blaise Pascal

Parution à ne pas manquer dans en histoire médiévale dans la collection ÉTUDES SUR LE MASSIF CENTRAL en octobre 2017 : l'ouvrage collectif Étude sur l’administration d’Alfonse de Poitiers dans la terre d’Auvergne, Édition critique de la thèse soutenue par l’auteur à l’École nationale des chartes en janvier 1911

Communication des PUBP :

"Sous la direction de Bernadette Fizellier-Sauget, Gabriel Fournier et Rémy Roques

Cette thèse, soutenue par Pierre-François Fournier en janvier 1911 à l’École nationale des chartes, était restée inédite à ce jour, notamment en raison de la première Guerre mondiale. Parvenue sous la forme d’un unique exemplaire manuscrit, conservé par son fils Gabriel Fournier, elle est composée de 167 feuillets qu’il a fallu transcrire et quelque peu actualiser, en fonction des publications parues depuis un siècle. Ainsi, elle offre aux historiens des institutions et des pratiques de gouvernement du XIIIe siècle, ainsi qu’au public féru d’histoire locale, une moisson d’informations et de savantes dissertations, replacée dans le contexte actuel de la recherche. C’est également l’occasion de présenter la méthode de travail d’un chartiste tout au long du XXe siècle, puisque Pierre-François Fournier, après avoir travaillé à la Bibliothèque nationale, fut directeur des Archives départementales de la Haute-Loire en 1922, puis de celles du Puy-de-Dôme de 1924 à 1949, directeur de la IIIe circonscription des Antiquités historiques d’Auvergne de 1942 à 1964, tout en étant conservateur des Antiquités et Objets d’Art de 1942 à 1965. Il fut également conservateur du musée Bargoin à Clermont-Ferrand de 1947 à 1955.

Grâce au recours à des caractères de couleurs différentes, il est possible de suivre les modifications apportées au texte original que Pierre-François Fournier n’a cessé de corriger pendant toute sa vie, même après la publication en 1959, en collaboration avec Pascal Guébin, du volume des Enquêtes administratives d’Alfonse de Poitiers et arrêts de son Parlement de Toulouse.

Bernadette Fizellier-Sauget est ingénieur en retraite du service régional de l’archéologie d’Auvergne – DRAC Auvergne.

Gabriel Fournier est professeur honoraire d’histoire médiévale à l’Université Clermont Auvergne.

Rémy Roques est diplômé de Master d’histoire médiévale de l’université Clermont Auvergne et responsable de la conformité des projets, Groupe La Poste." (PUBP)

Quel sera le destin des sarcophages monoxyles découverts à Saint-Géraud ?

Un grand nombre de sarcophages taillés dans un seul tronc d'arbre, y compris leur couvercle (donc désignés par le terme "monoxyles"), trouvés lors des fouilles préventives (Mozaïque-Archéologie, Nicolas Clément étant le directeur des fouilles) ont été découverts, dans un parfait état de conservation, grâce à l'eau de la nappe phréatique dans laquelle ils baignaient. Leur découverte est du plus haut intérêt du fait de leur exceptionnel état de conservation. Leur étude pourrait permettre un étalonnage pour la dendrochronologie puisque les arbres dans lesquels ils ont été taillés sont quasi entiers. Depuis qu'ils ont été exhumés de ce milieu humide ils sont conservés simplement dans l'eau.

Ils appartiennent pour moitié à L'office HLM Logisens et pour l'autre à l'État. L'un et l'autre n'ont pas pris pour l'instant de décision sur leur devenir. Le coût de la conservation serait d'environ 20 000€ par sarcophage. La municipalité serait intéressée pour en faire restaurer deux ou trois, mais n'a pas pour l'instant dégager de budget pour le faire. Le classement de ces sarcophages au titre des AOA (Antiquités et Objets d'Art) permettrait d'obtenir des financements publics de l'État et soulagerait le budget consacré à cette opération par la commune. Ce fut le cas pour le sarcophage paléochrétien en marbre découvert à Arpajon-sur-Cère en 1988. A l'époque la SARA s'était occupée du classement avec le conservateur des AOA (Antiquités et Objets d'Art), en coopération avec le directeur du service régional de l'archéologie de la DRAC Auvergne. Une restauration avait suivi,co-financée par la commune et l'État au titre des AOA.

La SARA va tenter la même démarche pour ces sarcophages monoxyles inestimables d'Aurillac auprès de l'actuel conservateur des AOA et du directeur du Service Régional de l'Archéologie (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), pour éviter la destruction de ces précieux témoignages des premiers temps du bourg d'Aurillac.

Légende de la photo ci-dessus :

(Source : http://www.aurillac.fr/index.php/thematiques/culture/les-fouilles-saint-geraud?start=6): L'une des découvertes majeures des fouilles de l'îlot Saint-Géraud est la présence de sarcophages monoxyles d'époque carolingienne. Ce cliché montre une cuve en fin de fouille, après le prélèvement des ossements humains encore conservés dans ce sarcophage. Ce sont l'état exceptionnel de conservation et la densité de ces contenants funéraires qui font l'originalité de cette découverte unique en France.

Photo du site de la mairie d'Aurillac (fin octobre 2014 : http://www.aurillac.fr/index.php/thematiques/culture/les-fouilles-saint-geraud?start=6). L'une des découvertes majeures des fouilles de l'îlot Saint-Géraud est la présence de sarcophages monoxyles